FRB、予防的利上げの復活が焦点に-2025年枠組み見直しの議論進行

Amara Omeokwe、Jonnelle Marte新型コロナウイルスがパンデミック(世界的大流行)となる前、長期間続いた低インフレ局面は米連邦準備制度理事会(FRB)に、低失業率を恐れる必要はないという教訓を与えた。しかしパンデミックの衝撃が世界に広がり、FRBは高インフレが伴う痛みを思い知ることになった。金融政策決定の指針となる枠組みについて、主要部分の変更を検討しているFRBは、2つの教訓をどう取り入れるか模索している。

2020年の枠組み見直しでは、失業率が低すぎると見なされた段階であらかじめインフレ圧力の積み上がりに備え、予防的に政策金利を引き上げる長年の慣行が事実上取り下げられた。しかしその後の2021-22年には、インフレへの対応が遅れたとの批判が出ている。

FRBはパウエル議長の下で、すでにこの見直しに着手。批判に対応しつつも、2020年の見直し前に戻すことは避けようとしている。07年から23年までシカゴ連銀総裁を務めたチャールズ・エバンス氏は、「本格的なインフレ懸念がないとの判断なら、力強い労働市場を引き続き支援する政策を講じる余地はあるはずだ」と述べた。

「かい離」から「未達」へ

政策当局者らは過去3回の連邦公開市場委員会(FOMC)で、この枠組みの見直しを討議。この夏に議論をまとめて見直しを完了する見通しだ。次回会合は今月17-18日に開かれる。討議の焦点は「未達」という用語の扱いだ。2020年に「かい離」から置き換えられたこの表現は、異例に強い労働市場であっても低金利を維持でき、実際のインフレ高進が起きるまで利上げしないことを意味する。言い換えれば予防的な金融引き締めに歯止めをかけたのが、前回見直しだ。

パウエル議長は5月の会合で「未達への変更は予防的措置を永遠に放棄するものでも、労働市場のひっ迫を無視すものでもない」と変更を擁護しつつ、再検討の余地があることを認めた。

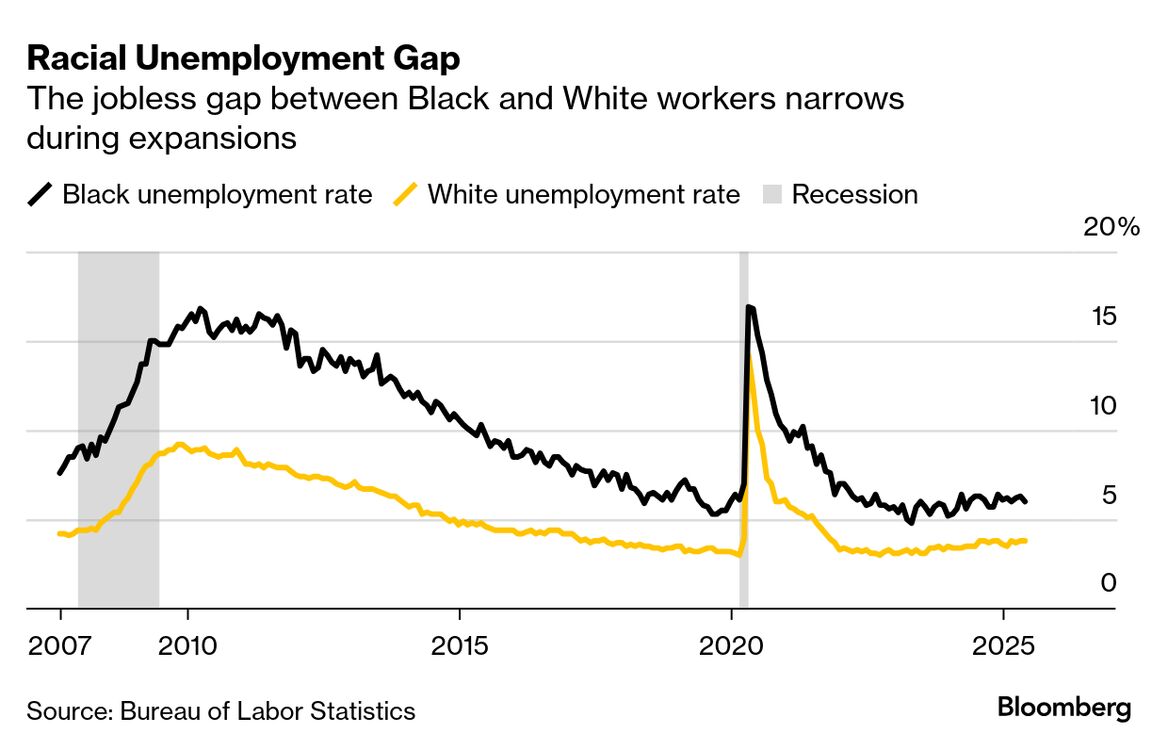

2020年の枠組み見直しは、低金利の恩恵が低所得層にも行き渡ったとして労働団体などから支持された。例えば2013年までの40年間、黒人の失業率は白人より平均6.7ポイント高かったが、2019年にはこの差は1.9ポイントまで縮小した。

しかしその枠組み導入直後、パンデミックとそれに伴うインフレによってほぼ意味を失った。FRBは2022年に積極利上げへと方針を転換。クリーブランド連銀で14年から24年まで総裁を務めたロレッタ・メスタ-氏は、「未達」は失業率が高すぎるとの懸念を強調し過ぎるとして、「かい離」に戻すべきだと論じた。

09年から18年までニューヨーク連銀総裁を務めたウィリアム・ダドリー氏も、「未達」見直し路線を推奨している。こうした批判が影響したとみられ、パウエル議長は5月のスピーチで、FRB内には「未達に関する文言を見直すことが」適切だとの見方があると認めた。

FRBは依然、パンデミック前後の教訓をいかに両立させるか苦慮している。3月FOMCの議事要旨では、目標とする「最大雇用」の評価がいかに難しいか、当局者らは認識していることが示された。「失業率とインフレ率の両方が低いからといって、必ずしも2大責務が矛盾するわけではない」との指摘があった。

つまり「未達」が枠組みから削除されたとしても、インフレの脅威が顕在化しない限り、予防的な利上げの日々に戻るつもりはないことを明確に示唆している。

アトランタ連銀のボスティック総裁は5月、「もう一つの責務に明確なリスクがないのに予防措置をとることには、慎重でありたい」と記者団に述べた。文言がどうなろうとこの見方は変わらないと話し、2020年変更時の精神を失いたくないとの考えを示した。

原題:Fed Revisits Preemptive Tightening Debate in 2025 Policy Review(抜粋)